«L’idea che l’Intelligenza Artificiale possa sostituire del tutto la conoscenza e il controllo umano è un mito che merita di essere sfatato». Lo sostengono Matteo Subet e Antonella Autuori, dottorandi in design e parte del gruppo di ricerca in Interaction Design dell’Istituto Design presso la SUPSI di Mendrisio. CI vorrebbe più informazione e più conoscenza degli strumenti, non una semplice diffusione “di massa” della tecnologia. «Il vero nodo non è solo l’accessibilità degli strumenti, ma la capacità di comprenderne i fondamenti e di inserirli in un discorso progettuale consapevole e responsabile».

Matteo Subet e Antonella Autuori approfondiranno queste tematiche insieme al Filosofo e Artista Digitale Francesco D’Isa nel talk Chi ha paura dell’AI?, parte di Lumen, l’evento di Atmosfera Mag e A.A.G. Stucchi organizzato in occasione del Fuorisalone 2025 dedicato alla luce e alle sue interazioni con l’intelligenza artificiale, il design e la socialità. L’incontro si terrà il 10 aprile, dalle 19:00 alle 20:00.

Quali sono al momento le più interessanti possibilità dell’AI in ambito progettuale?

«L’AI rappresenta un campo in continua evoluzione, con applicazioni sempre più rilevanti nel design e nella progettazione. In particolare, l’AI generativa sta trasformando i processi creativi, offrendo strumenti capaci di tradurre input testuali in immagini, video, suoni e altri artefatti digitali. L’adozione di nuove tecnologie per la visualizzazione e la creazione non è un fenomeno inedito nella storia del design e dell’arte. Dalla prospettiva rinascimentale, che ha introdotto un metodo matematico per rappresentare lo spazio tridimensionale, fino alla fotografia dell’Ottocento, che ha ridefinito il concetto di immagine e documentazione, ogni innovazione ha generato dibattiti su originalità, tecnica e creatività. Allo stesso modo, l’avvento del computer grafico e dei software di modellazione 3D negli anni ’80 e ’90 ha rivoluzionato la progettazione architettonica e industriale, permettendo di esplorare forme e strutture altrimenti irrealizzabili. L’AI si inserisce in questa linea evolutiva come un ulteriore strumento di supporto, capace, dal nostro punto di vista, di estendere le capacità creative e ampliarne l’espressione, piuttosto che sostituirle. Grazie all’AI generativa, chiunque può trasformare una visione mentale in una rappresentazione concreta, senza necessariamente possedere competenze tecniche avanzate. Tuttavia, la qualità e la sofisticazione del risultato dipendono dalla conoscenza dell’utente, sia in termini di capacità tecniche che di comprensione dei linguaggi espressivi di riferimento, come la fotografia, l’illustrazione o la modellazione tridimensionale. In quest’ottica, L’AI non si sostituisce in modo assoluto alla creatività umana, ma ha il potenziale di amplificarla e la stimola, offrendo nuove opportunità di esplorazione e sperimentazione nella progettazione. Tuttavia, il rischio non è tanto un impoverimento creativo, quanto piuttosto un uso passivo di questa tecnologia che può limitare l’elaborazione critica e progettuale. Come già avvenuto con l’avvento di altri strumenti tecnologici, il loro valore dipende dall’intenzionalità con cui vengono utilizzati: per ottenere risultati realmente validi, è fondamentale un approccio consapevole, in cui l’IA venga impiegata non come un semplice generatore automatico, ma come un mezzo per potenziare il pensiero creativo e progettuale.

Co progettare con l’AI: che cosa significa. Possiamo sfatare il mito secondo cui con l’AI si potrà fare a meno della conoscenza e del controllo dell’uomo?

«L’idea che l’Intelligenza Artificiale possa sostituire del tutto la conoscenza e il controllo umano è un mito che merita di essere sfatato. L’AI non è un’entità autonoma, ma un sistema sviluppato, addestrato e mantenuto dall’uomo, il cui funzionamento dipende dai dati, dagli algoritmi e dall’infrastruttura tecnologica su cui si basa. La co-progettazione con l’AI non significa delegare interamente il processo creativo o decisionale alla macchina, ma piuttosto integrare le sue capacità per amplificare e potenziare il pensiero progettuale umano. L’AI, in tutte le sue forme, è una simulazione dell’intelligenza umana, costruita attraverso modelli che apprendono dai dati. Tuttavia, questi sistemi non possiedono una coscienza, né una comprensione profonda della realtà come gli esseri umani. Sono strumenti avanzati, ma privi di intenzionalità, valori o intuizione creativa indipendente. Il loro sviluppo e utilizzo dipendono interamente dalle scelte umane: la qualità dei risultati prodotti dall’IA è il riflesso della qualità dei dati con cui è stata addestrata e delle finalità per cui è stata progettata. Dal punto di vista infrastrutturale, l’IA non è immateriale: server e data center richiedono risorse materiali ed energetiche significative. Se l’infrastruttura tecnologica e i flussi di dati si arrestano, l’IA smette di funzionare, il che la rende difatto completamente dipendente dall’intervento umano.

Quanto si conosce al momento degli strumenti di intelligenza generativa e quanto le loro applicazioni sono sperimentali? Quali potrebbero essere gli scenari progettuali di un futuro prossimo?

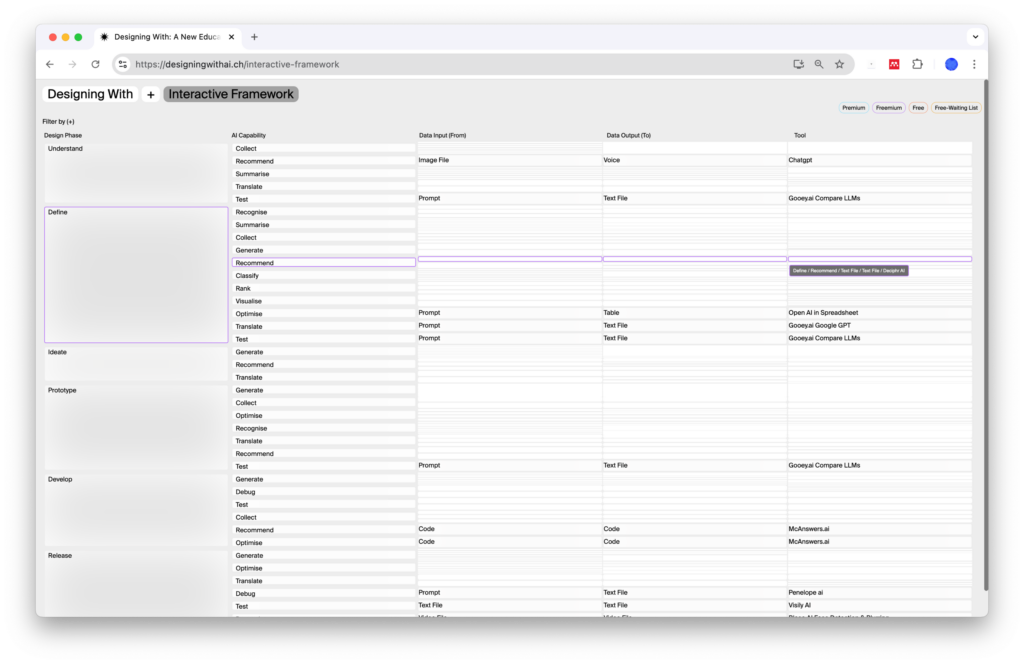

«Attualmente, la conoscenza diffusa degli strumenti di intelligenza artificiale generativa si concentra principalmente su soluzioni commerciali come ChatGPT o Midjourney, caratterizzate da un’interfaccia intuitiva ma da un funzionamento opaco. Chi dispone di competenze tecniche può invece accedere a strumenti più avanzati e modificabili, come i modelli open-source su Hugging Face o le AI eseguibili in locale su server privati, garantendo un maggiore controllo sui dati e sulle logiche di funzionamento. Tuttavia, la complessità di gestione ne limita la diffusione, favorendo modelli centralizzati e proprietari. Questa tendenza evidenzia una lacuna fondamentale: la mancanza di una computational literacy, ovvero la capacità diffusa di comprendere non solo come utilizzare l’AI, ma anche come essa opera, quali dati utilizza e quali implicazioni ne derivano. L’educazione dovrebbe quindi superare la semplice alfabetizzazione digitale e integrare una formazione critica sui meccanismi di apprendimento automatico, sui rischi di bias nei dataset e sulle problematiche etiche legate alla raccolta e all’utilizzo dei dati. Senza questa consapevolezza, l’AI rischia di essere percepita come una tecnologia monolitica e incontestabile, piuttosto che come un sistema modellabile e contestualizzabile. Il vero nodo non è solo l’accessibilità degli strumenti, ma la capacità di comprenderne i fondamenti e di inserirli in un discorso progettuale consapevole e responsabile. Per rispondere a questa mancanza, il nostro gruppo di ricerca in Interaction Design dell’Istituto Design della SUPSI ha sviluppato, dal 2021 al 2024, il progetto Designing With AI, con l’obiettivo di fornire ai progettisti un framework metodologico strutturato. Il suo obiettivo principale è fornire una comprensione di base sulle capacità che un sistema di IA può supportare e su come queste possano essere integrate consapevolmente nel processo di progettazione. Piuttosto che limitarsi a una visione strumentale dell’IA, il framework propone un nuovo modello di design in cui l’IA non è un sostituto dell’intelligenza creativa, ma un agente che estende e ridefinisce le dinamiche del processo progettuale».

Quali sono gli strumenti più diffusi legati all’AI e chi li può utilizzare?

Chiunque può accedere agli strumenti di intelligenza artificiale generativa, grazie a interfacce intuitive che ne semplificano l’utilizzo. Tool come ChatGPT o Midjourney, spesso a pagamento, sono ormai ampiamente diffusi, permettendo a chiunque di generare contenuti senza necessariamente comprendere il loro funzionamento. Tuttavia, questa facilità d’uso comporta una serie di problemi: gli utenti utilizzano questi strumenti senza sapere quali dati vengono elaborati, come vengono processati e quali implicazioni abbiano in termini di privacy e diritti d’autore. Inoltre, l’apparente immediatezza dei risultati può indurre a credere di aver raggiunto un obiettivo, senza rendersi conto di errori o distorsioni. Il rischio non è solo quello delle “allucinazioni” dell’IA, ma anche la gestione inconsapevole di dati sensibili e la cessione involontaria dei diritti su contenuti generati. Ad esempio, caricando un’immagine per un semplice fotomontaggio, si potrebbero concedere, senza saperlo, i diritti d’uso alla piattaforma.

Per rispondere alla domanda su quali siano gli strumenti più diffusi, emerge una realtà complessa: ogni giorno vengono rilasciati nuovi tool di IA, generando di fatto una sorta di infodemia tecnologica che rende difficile orientarsi e scegliere consapevolmente quelli più adatti alle esigenze progettuali.

Per far fronte a questa frammentazione e fornire un supporto metodologico, il progetto Designing With AI ha sviluppato l’Interactive Framework, uno spazio informativo orientato alla pratica progettuale. Questo strumento guida progettisti, studenti e docenti nell’integrazione consapevole dell’IA, riducendo la complessità di accesso alle conoscenze e offrendo un metodo strutturato per l’uso dell’intelligenza artificiale e del machine learning nelle pratiche progettuali. Il framework propone una panoramica organizzata delle capacità dei sistemi di IA e un approccio basato sui dati, collegando gli strumenti specifici alle diverse fasi del processo progettuale. Accessibile dal sito del progetto, l’Interactive Framework rappresenta un riferimento chiave per chi vuole esplorare l’IA in modo consapevole e informato.